2004年7月22日

後藤先生の活動をおったSBC制作の1時間番組「科学の手品で遊ぼう ~後藤道夫の実践~」が、放送されました。

先生のご活躍の様子や今の理科教育のあり方の問題点にも視点を当てた幅広い内容となっています。

私たちおもしろ科学工房もちょっぴり出ています。そのダイジェスト番を載せました。

2004年7月22日(木)18時50分スタートです。

これは水ロケット。子どもたちの大歓声とともに空に舞い上がります。

巡回科学実験教室では子どもたちの自由な発想にまかせ、先生は見守ります。

大胆な手品の仕掛け人はこの人後藤道夫さん76歳です。

後藤さんは子供の好奇心を呼び出す科学の手品師なのです。

いろんなふしぎなことがいっぱいあって、実験が好きになりました。

美しいこと、おもしろいことが理科にはいっぱいつまっているんです。

実験で子どもたち自身が体験しなければいけない。そうすれば必ず理科が好きになるんですね。

科学って楽しい!そんな子供をそだてようと情熱を傾ける後藤さんを追いました。

この日先生は飯田市座光寺小学校へやってきました。

さあ、巡回科学実験教室の始まりです。お願いしまあす!

この日のメニューは水ロケットです。

水を入れたペットボトルに空気を入れていくと、その圧力で水をふきだしボトルが空高く舞い上がります。

子どもたちの発想は自由。逆さまにしたらどうなるか?考えるより実験してみよう!

君らはすごいおもしろい実験をしたんだよ。私も初めて見た!!

先生は1927年飯田で生まれ10歳までを過ごされました。

東京に移り35年以上にわたって都内の私立高校の教員をされました。

退職後は全国で科学実験教室を開くなどの活動をしてきました。

先生の著作は70万部を超える大ベストセラー。英語中国語タイ語にも翻訳されました。

今も雑誌や新聞の連載をかかえています。原稿を打つ先生です。

ちょっとだけ科学手品をご披露しましょう。念力でふりこを自在にゆらすことができます。

わりばしで牛乳びんが釣れました。

水を張ったコップにろうそくをたて、そこへコップをかぶせると…

中学1年生のとき理科室の暗室で見た虹の美しさに感動し科学の道をめざしました。

6年間の巡回科学教室で教えた子どもはのべ3万人にのぼります。

この日は液体窒素の実験です。消えた長風船はこんなふうになっていました。

液体窒素から取り出すと、風船は再び元の姿に戻りました。

ビニールボールだって液体窒素につければほら、このとおり粉々に!

あっとおどろく実験が科学を好きになる特効薬なのです。

理科は好きですか?大好きっ!

大きくなったら科学者になる?ちょっと迷ってます。

後藤先生の活動を支えるのがボランティア。(私たちのことです!)

液体窒素の取り扱いだってお手の物。

この日は雑誌に掲載する実験の撮影をするためボランティアが集まりました。

撮影した写真はパソコンで処理します。

もう少し前にこういうのがあったらもっと変わった人生があったかなあって思います。

こういう方々がいるからこそできるのです。みなさんには感謝でいっぱいですね。

今度は飯田市竜丘小学校にやってきました。

4年生の授業です。お願いしまあす。

先生は子どもたちの目の前で折紙の風車を作りました。

風車に手をそえると、なぜか風車が回り始めました。

ええっ!どうしてなんだろう。教室中に歓声が響きます。

自分たちで作って確かめてみよう。

なぜ回るかはこの次までに考えておいてください。答えは11日後に!

謎をとこうと休み時間中も実験、実験です。

休み時間返上で考えています。

念力でまわっているのかな?

手の温度とかで回っている…おおっ!いいところに目をつけたね。

手が熱いもんで、空気が熱いから回転してるんじゃないかな?

かざこし子どもの森公園です。

先生がやってきました。

理科実験ミュージアムの準備をする先生です。

初公開!これが倉庫です。さまざまな実験道具が箱に整理されています。

空き缶やペットボトルなどもたくさんストックしてあります。

さあ、理科実験ミュージアムオープンです。費用は無料。材料はいくら使ってもOK!

この日のテーマは「浮沈子」です。

ペットボトルの中に入れたしょうゆ入れが浮いたり沈んだり。とってもふしぎ!

ミュージアムはテーマを変えて毎週末開かれています。

子どもは「自分で作る」ことが大事。それをやりたいのです。

ボランティアスタッフには3人の中学生も登録されています。

彼らは同じ中学に通う科学クラブのメンバーです。

小学生だったころ巡回科学実験教室を受けたのがきっかけでした。

科学って想像以上におもしろいんだなってことに気づきました。

3人は倉庫に入り込んで何か作り始めましたよ。

このガラクタの箱なんだけど…僕には宝の山ですけど。

自由な発想ができる場を子どもに与えること、それをわれわれは社会全体で考えていかなければならないと思います。

後藤先生は中学校の科学部の特別顧問もなさっていらっしゃいます。

東中科学部が昨年その名前を県下にとどろかせたのがこの「親子傘太陽炉」。

学生科学賞作品展覧会に出展。県知事賞の栄誉に輝きました。

太陽に炉を向けます。反射した光は焦点をむすびます。

焦点部の温度はなんと90度を超えています。

ゆで卵も20分でご覧のとおり!

今年の実験テーマは「風力発電」。自転車の車輪を使っての風車作りをしています。

風をうける羽の形を研究しています。

飛行機の翼と同じ形にすれば風を受けやすくなり良く回ると思います。

失敗を次のステップにすれば、それは失敗ではないのです。

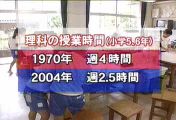

現状の学校では先生が理想とする時間をかけた実験はできない状況にあります。

学習指導要領の改訂で、10年前と比べて理科の教科書が64ページからから40ページに減っています。

学校での理科の時間と教えられる内容がどんどん減ってきているのです。

体を動かして活動をとおして調べることをさせなければならない。ただねえ、時間が少ない

理科の授業が減っていることは、産業界でも問題になっています。

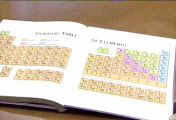

セイコーエプソンでは、外国で使われている教科書を集めて、その内容を分析しています。

アメリカ・カリフォルニア州の小学校4年の教科書には元素の周期表が載っています。日本では高校で習います。

韓国、中国、台湾にしても、若者がものすごく勉強している。

日本からはだんだん特許がでなくなるのでは?

日本の産業がだめになるんじゃないかと思います。

ある年頃の子どもは記憶力が断然いい。

つめこみといわれようが覚えられるときに覚えることが一番いいと私は思います。

教育会でも検定外の理科の教科書を作る運動が起きています。

さて、こちらは一週間経った竜丘小。みんなで実験して確かめることになりました。

自分の予想を確かめるために、いろんな形の風車を作りました。

白いものはなあに?カイロ! でも、回らないなあ。

熱が関連していることに気づいたかな?でも、まだ温かくない!

こちらはまた違った考えです。

何、何をつけたの?「氷っ!氷を使うと回ると思う」

こちらは背高のっぽの風車です。大きい方が良く回るかなと思って。

みんなの予想が次々と黒板に書き込まれていきます。正解は4日後。

理科実験ミュージアムに一組の親子連れがやってきました。

お父さんは30年前東京の高校で後藤先生に物理を教わったそうです。

物理は苦手だったけど楽しみだったというのは、先生の授業の魅力によるものでした。

自宅でも子どもに科学の手品を見せています。これも30年前に教わった先生の影響です。

つまようじの丸木船です。洗面器にはった水の上をつまようじがスイスイ及びます。

できあいのオモチャよりこういうもののほうが想像力が養われます。

今日はサイエンスマジックショーです。

子どもたちの目の前でふしぎなことが次々と起こります。

これはゴム風船に竹ぐしをさしています。え?そんなことすれば割れちゃうよ!

でも、先生がやれば大丈夫!

あれえ~。割れちゃったよ。

できた!将来は後藤先生みたいになりたい!

単身赴任の先生は健康管理のためおうちに帰ります。

飯田で自分自身の精神が形成されたんですね。飯田から立派な科学者が出てほしいです。

3時間あまりかけてご自宅に到着です。1ヶ月ぶりの帰宅です。

奥様が一番心配するのは先生の健康。手作りの食事を宅配便で送ることもあります。

結婚してからも仕事、仕事の人ですから。でも、こっち向いてって思いたくなります。

今はあちら(飯田)におささげしています。

好きなようにさせてもらっているというのは本当に感謝していますねえ。

電話でお互いに打ち合わせをしています。

遠く離れた飯田で活躍する夫を温かく応援する奥様であります。

県内各地で開かれるサイエンスミーティングにも先生はでかけてゆきます。

教員やPTAの役員20人ほどを対象に科学実験講座を開くのです。

静電気でビニールひもを浮かばせる「空飛ぶクラゲ」。先生楽しそう!

やってみたいとは思うんですけどねえ。時間的な問題があって…。

先生を目指している方々が勉強している信州大学教育学部です。

理科を子どもたちにどう教えるか。授業のシミュレーションをしています。

生徒になって、それを聞くみなさんです。

子どもにとってわかりやすい授業とはどのようなものか、お互いの意見を述べ合います。

毎回実験を行います。教材も自分たちで作ります。

最近理科をきらいな子が多いのでどうしたら好きになってもらえるか考えていますが…。

器具がなくたってペットボトルでも実験はできますよ。それが理科好きな子どもたちを育てるんですよ。

そういう授業を学生のうちに学んでほしいんです。

またまた竜丘小学校へやってきました。今日は先生が宿題の答えを教えてくれる日です。

さあ、自分で考えたことを発表してください。

筒の中に手の熱がいっぱい入って回るんじゃないかと思います。

手を下の方にしたらよく回ったから下から空気が上にいって風車が回ると思いました。

手から見えない湯気みたいなものが出て回るんじゃないかと思います。

実験して試してみましょう。目に見えない風、上昇気流がおきて回るのです。

ふしぎなことにであったらなぜだろうって考えて調べてみることが大事です。

これからも自然の現象に目を向けて夏休みを過ごしてくださいね。

風車を回すのは風だけじゃないことを知ってとても楽しかった。

大きなシャボン玉に歓声を上げる子どもたちです。

科学を学ぶことは現象を客観的に観察・分析をしそこから物事を組み立てていく力を養うこと。

子どもたちの創造性とアイデアには驚かされます。それをのばしていくことがわれわれの義務だと思いますね。

ふるさと飯田でまいたタネがもうすぐ花を咲かせる、そんな期待を胸に、今日も子どもたちの元に向かいます。