2025年8月3日

理科実験ミュージアムでは、飯田市ゼロカーボンシティ推進課とのコラボ企画「水素エネルギーを体験しよう」が行われました。水を電気分解して水素を作ったり、その水素から電気を発電したり、今注目されている水素エネルギーを実験しながら体験しました。

最初に電気とエネルギーの関係について実験しました。手回し発電機で電気を起こし、その電気のエネルギーでモーターを回してみます。

手回し発電機でプロペラを回し、紙風船を浮かべることもできました。そのほかにもLEDを光らせたり、電子オルゴールを鳴らせたりしました。

自転車型の発電機を使えば、もっとたくさんの電気を作るとこができます。バルーンを膨らませたり、踊る人形を動かすこともできます。

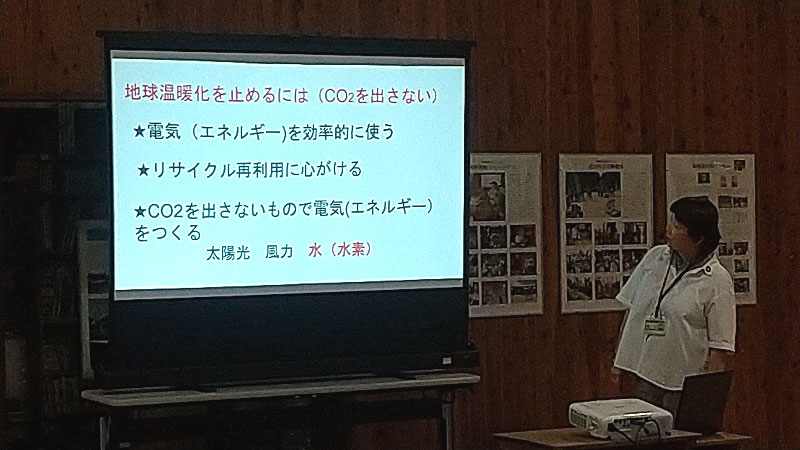

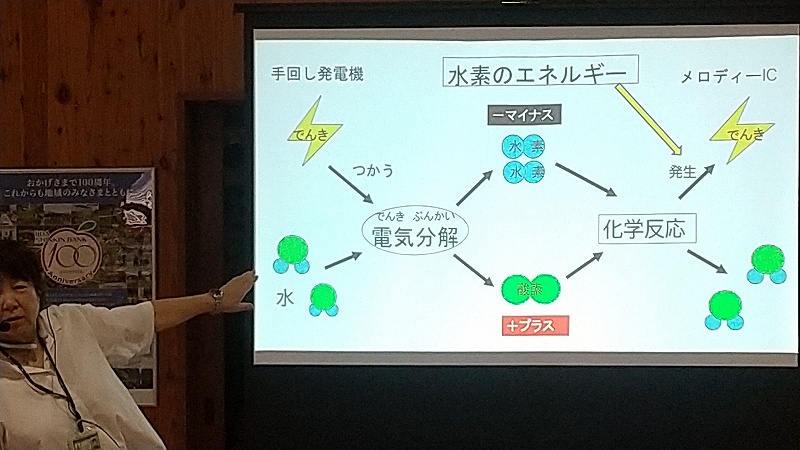

こんなに便利な電気ですが、エネルギーをたくさん使うと二酸化炭素を出して地球温暖化の原因になってしまいます。そこで注目されているのが水素エネルギーです。

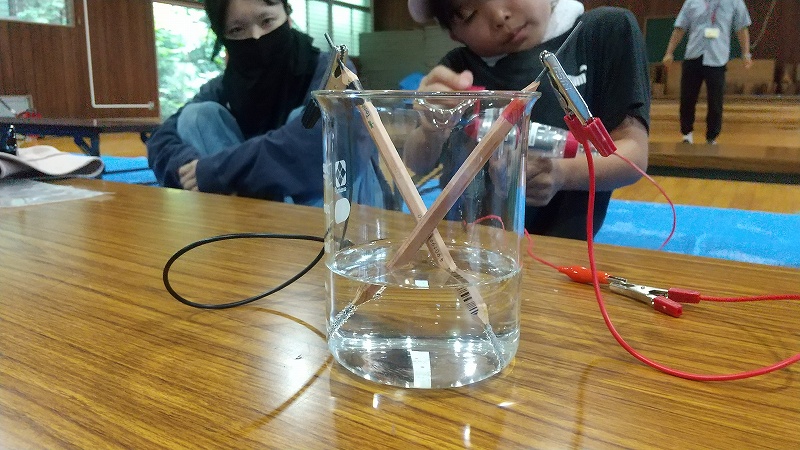

水に重曹を溶かし、そこに鉛筆を2本入れます。鉛筆の芯に手回し発電機をつないで電気を流すと、芯の先に泡が付いてくるのがわかります。これは水が電気分解されて水素と酸素の気体が発生したからです。

次に手回し発電機を外し、替わりに電子オルゴールを取り付けると、音が鳴るのがわかります。さっき作った水素と酸素が水に戻る化学反応が起き、その反応から電気エネルギーを取り出すことができたからです。これが水素燃料電池の原理です。水素燃料電池が電気を起こすとき、二酸化炭素を出すことはありません。

ここで飯田市ゼロカーボン課の方に用意していただいた、水素エネルギーで走る燃料電池自動車の模型を動かしてみました。燃料電池で水素から電気を作り、その電気でモーターを回して走ります。

燃料電池で動く車やバスは、もう実際に人を乗せて走っているところもあります。燃料電池自動車からは水が少し出るだけだ、二酸化炭素は出てきません。

水素の利用方法は他にもあります。例えばロケットエンジンのように、水素を燃やした時の熱を利用することです。これもロケットの模型を使って実験してみました。電気分解で作った水素と酸素に電気火花で火をつけると、ポンと音がしてロケットが飛びました。

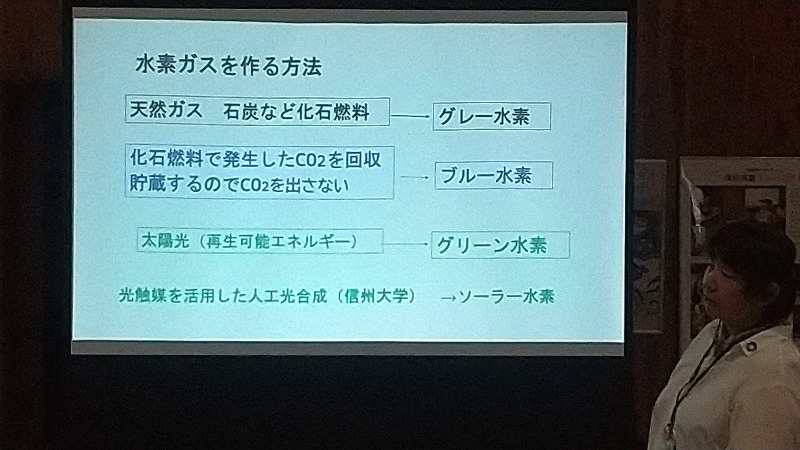

太陽光のエネルギーと人工光合成を活用して作った水素を、ソーラー水素と言うそうです。このソーラー水素を作り出す実験が、信州大学と協力して飯田市で始まるそうです。水素の利用にはまだまだ解決しないといけない課題が残されてるようですが、その課題の解決に向けて水素を作る取り組みが、この飯田市で始まろうとしています。